第42回演奏会 2015年12月19日(土)

下記内容は、財団法人群馬交響楽団から得た情報を基に高崎第九合唱団で加筆しています。コピーや引用は絶対におやめください。

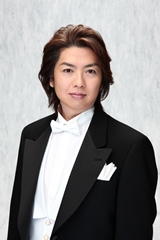

指揮 矢崎彦太郎(Hikotaro Yazaki)

高崎第九合唱団との共演は初

1947年東京生まれ。4才よりピアノを始め、上智大学数学科に学んだ後、同大学から東京芸術大学指揮科に再入学、金子登、渡邊暁雄、山田一雄各氏に指揮法を学んだ。

1947年東京生まれ。4才よりピアノを始め、上智大学数学科に学んだ後、同大学から東京芸術大学指揮科に再入学、金子登、渡邊暁雄、山田一雄各氏に指揮法を学んだ。

日本フィル指揮研究員として小澤征爾の助手を務めた後、東京ユース・シンフォニー・オーケストラのスイス演奏旅行に同行、公演後ヨーロッパ各地を移り住みながら、スワロフスキー、チェリビダッケなどに師事。

ブザンソン国際指揮者コンクールなどに入賞を果たし、1975年ボーンマス交響楽団皮切りに本格的に指揮活動を開始、BBC響などに招かれる。1979年よりパリに拠点を移す一方、同年には東京交響楽団定期を指揮し日本にも本格的なデビューを果たす。また、ダニエル・ルスュール作曲「オンディーヌ」の世界初演でオペラにも活動の場を広げて以来、ボルドー歌劇場、二期会、関西二期会にも招かれている。

これまでに、東京交響楽団指揮者、旧西ドイツホフ交響楽団(西独)音楽監督・首席指揮者、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団首席客演指揮者などを歴任。また、2000年よりバンコク交響楽団名誉指揮者を、2004年から2009年まで同楽団音楽監督・首席指揮者、2005年よりジャカルタのヌサンタラ交響楽団音楽監督、2009年よりガラヤニ ワタナ オーケストラ指揮者を兼任。

2000年フランス政府より芸術文化勲章シュヴァリエを、2008年には同オフィシエ勲章を受勲。2002年エクソンモービル音楽賞奨励賞を受賞。

パリ在住。

ソプラノ 浜田理恵(Rie Hamada)

高崎第九合唱団との共演は初

東京芸術大学卒業および同大学院修士課程終了(中村浩子氏に師事)後、パリに留学、イザベル・ガルシザンズ氏に声楽を、イレーヌ・アイトフ氏にフランス歌曲を学ぶ。

東京芸術大学卒業および同大学院修士課程終了(中村浩子氏に師事)後、パリに留学、イザベル・ガルシザンズ氏に声楽を、イレーヌ・アイトフ氏にフランス歌曲を学ぶ。

1991年シャトレー劇場にてデュカ「アリアーヌと青ひげ」でオペラデビュー。

1992年、第19回パリ国際声楽コンクールオペラ部門第一位。国立パリバスティーユオペラでオネゲル「火刑台上のジャンヌダルク」をチョン・ミュンフンの指揮の下で歌い絶賛される。以後、フランスを中心に数多くのオペラに出演。また、ブーレーズ率いるアンサンブル・アンテルコンタンポランとザルツブルク音楽祭を含むヨーロッパツアーを行う。

日本では、新国立劇場オペラ、びわ湖ホール・プロデュースオペラにしばしば出演、兵庫県立芸術文化センター「蝶々夫人」(指揮佐渡 裕)にも招かれた。

オーケストラとの共演も多く、NHK交響楽団と「火刑台上のジャンヌダルク」(指揮 シャルル・デュトワ)などがある。

1997年出光音楽賞受賞。

現在、御茶ノ水女子大学非常勤講師、フランス在住。

メゾ・ソプラノ 栗林朋子(Tomoko Kuribayashi)

高崎第九合唱団との共演は初

東京藝術大学卒業、同大学院修了。第63回日本音楽コンクール第1位他、入賞多数。第7回五島記念文化賞オペラ新人賞を受賞し、ベルリンへ留学。

東京藝術大学卒業、同大学院修了。第63回日本音楽コンクール第1位他、入賞多数。第7回五島記念文化賞オペラ新人賞を受賞し、ベルリンへ留学。

早くから注目を集め、『フィガロの結婚』、新国立劇場『オルフェオとエウリディーチェ』、東京二期会『ファルスタッフ』、『ホフマン物語』、『サロメ』、『カヴァレリア・ルスティカーナ』、日生劇場『フィガロの結婚』等に出演。

またコンサートでもNHK交響楽団『エレクトラ』(指揮:C.デュトワ)、読売日本交響楽団『神々の黄昏』(指揮:G.アルブレヒト)、東京シティ・フィル『パルジファル』、日本フィル「第九」等、主要楽団と共演を重ね、宗教曲のソリストとしても数多くのコンサートで活躍している。

二期会会員。

テノール 鈴木准(Jun Suzuki)

高崎第九合唱団との共演は第36回(2009)に続き2回目

東京藝術大学卒業。同大学院にて音楽博士号取得。松田トシ賞、三菱地所賞受賞。

東京藝術大学卒業。同大学院にて音楽博士号取得。松田トシ賞、三菱地所賞受賞。

オペラは、とりわけ『魔笛』タミーノで主要プロダクションに立て続けに出演。

近年では2012年ロンドンにて『カーリュー・リヴァー』狂女を演じ絶賛を博したほか、2014年びわ湖ホール『死の都』日本初演で主演し、新境地を拓いた。2015年12月には神奈川県民ホール40周年『金閣寺』柏木、2016年1月には新国立劇場『魔笛』タミーノに出演予定。

端正な美声が評価され、「マタイ受難曲」の福音史家や「メサイア」を始めとした宗教曲ソリストとしても定評があり、2015年10月群馬交響楽団「カルミナ・ブラーナ」にも出演。2015年1月松本隆訳によるCD「冬の旅」をリリース。

二期会会員。

バリトン 山下浩司(Koji Yamashita)

高崎第九合唱団との共演は初

国立音楽大学卒業。同大学院声楽専攻修了。その後ザルツブルク及びウィーン国立音楽大学にて研鑽を積む。

国立音楽大学卒業。同大学院声楽専攻修了。その後ザルツブルク及びウィーン国立音楽大学にて研鑽を積む。

東京二期会『フィガロの結婚』タイトルロール、『魔笛』パパゲーノ、『パルジファル』グルネマンツ等に出演。新国立劇場、日生劇場、東京のオペラの森、サイトウキネン・フェスティバル松本、びわ湖ホール、神奈川県民ホール等、主要オペラプロダクションで活躍。

コンサートでもモーツァルト「レクイエム」「戴冠式ミサ」、ベートーヴェン「ミサ・ソレムニス」、フォーレ「レクイエム」等に出演の他、話題のオペラ歌手ユニットIL DEVU(イル・デーヴ)メンバーとしても活躍。

デビューアルバム「DEBUT」に続き、今年9月セカンドアルバム「NUKUMORI」(日本コロムビア)をリリース。

二期会会員。

管弦楽 群馬交響楽団(Gunma Symphony Orchestra)

1945年、戦後の荒廃の中で文化を通した復興を目指して「高崎市民オーケストラ」が創設され、翌年「群馬フィルハーモニーオーケストラ」、1963年に「財団法人群馬交響楽団」と改称して現在に至る。

1955年、「群響」をモデルに制作された映画「ここに泉あり」が公開され、全国的に注目を集め、翌年には文部省により群馬県が全国初の「音楽モデル県」に指定された。さらに1961年、市民の全面的な支援を受けて高崎市に群馬音楽センターが建設され、これを拠点としてさらに幅広い活動が展開された。また、1947年5月に始めた移動音楽教室では、2009年度までに延べ600万人以上の児童・生徒が鑑賞している。県内各地での演奏活動の展開により、群馬県の文化の象徴として県民から幅広く支持されている。

1994年には「プラハの春国際音楽祭」、「ウィーン芸術週間」から同時に招待を受け、前音楽監督高関健指揮のもと4カ国を巡る海外公演を実現した。翌年の創立50周年には東京及び群馬県内各地でベートーヴェン全交響曲連続演奏会を行った他、50周年記念委嘱作品「オーケストラのための遠景Ⅱ」(細川俊夫作曲)を東京・群馬で初演し、高い評価を得た。

2001年からは、日本の音楽界を牽引している楽団として、文化庁の「芸術創造活動重点支援事業」支援団体に指定された。2003年5月には第400回定期演奏会を迎えるとともに、同年10月にはNHKテレビ番組「プロジェクトX~挑戦者たち~」で楽団の草創期が紹介され、全国から注目された。さらに、2005年4月にはNHK朝の連続テレビ小説「ファイト」の主題曲を担当し高評価を得た。同年には創立60周年を迎え、定期演奏会、移動音楽教室など地域に根ざした活動や、レコーディング、文化庁の本物の舞台芸術体験事業をはじめとして、全国各地での演奏活動も積極的に行っており、今後さらに音楽文化の発展に貢献することが期待されている。

1998年より首席客演指揮者 マルティン・トゥルノフスキー就任。 2010年から2012年首席指揮者兼芸術アドヴァイザー 沼尻竜典。2013年4月音楽監督 大友直人就任。「公益財団法人群馬交響楽団」と改称。

合唱 高崎第九合唱団(The Chorus of Beethoven's Symphony No.9 Takasaki)

1974年創立以来、ベートーヴェンの第九交響曲を、群馬交響楽団と共に群馬音楽センターの舞台で演奏している。

1989年西ドイツ(当時)のハイデルベルク市において、日本の第九コーラス初となる海外公演を行い全国的な注目を浴びる。1995年高崎市の友好都市チェコのプルゼニ市において、市制700周年記念事業として第九を公演。1998年ドイツのニュルンベルク市において第九を公演。ハンガリーとオーストリアのベートーヴェンゆかりの地を巡った。2002年ポーランドのザブジェ市では、文化庁「地域文化国際交流事業」など両国の国際交流事業として第九を公演。ワルシャワ、アウシュヴィッツ強制収容所跡地などにおいて歌による人類平和と国際文化交流を訴えた。2006年リトアニアの首都ヴィリニュス市では、リトアニア国立オーケストラと第九を公演。歌による独立を果たし、合唱が世界遺産であるバルト三国で様々な音楽交流を積極的に行った。2007年高崎市の友好都市中国の承徳市において、日中国交正常化35周年事業「高崎ウィークin承徳」に出演。2008年音楽による平和活動と国際交流活動が評価され、群馬県国際交流賞を受賞。

2009年スロヴェニアの首都リュブリャナ市において、国営放送オーケストラと第九を公演。2012年にはスペインのバルセロナ市において、第九を2回公演し、東日本大震災復興支援に対する御礼と文化交流を誓って演奏。2015年11月にはドイツ最古の都市トリアー市において第九を公演し、ケルン・ボンなどベートーヴェンゆかりの街を訪れる。

国内では「高崎の第九」コンサートのほか、市役所等でのクリスマスコンサートにも出演。毎年5月に行っているメイコンサートでも2007年からはオペラを披露。自ら運営・販売・法手続きも行う市民コーラスとしての活動は高く評価されている。団員は年齢も職業も様々であるが、ベートーヴェンの音楽を愛し「第九」の人類愛の精神を歌い、音楽による平和と国際文化交流を目指すことを共通の信念として活動を続けている。

2006年NPO法人となり、「地域のために、世界のために、平和のために、歌を歌う法人」として活動している。

編曲 富澤裕(Yutaka Tomizawa)

東京声専音楽学校(現、昭和音楽芸術学院)卒業。

同校オペラ研究科修了。在学中より多くのオペラ公演に参加し、音楽の現場を学ぶかたわら、作曲を故西崎喜太郎、青島広志の両氏に師事する。作品は合唱曲、オペラ等の声楽曲が多いが、室内楽曲やオーケストラ曲も発表しており、編曲やオーケストレーションでも好評を得ている。また日本語による教会音楽の創作に携わり口語訳聖書をテキストとする2曲のカンタータを発表。東京・大阪をはじめ各地の教会で上演されている。

現在、神奈川フィル、ニューフィル千葉等のオーケストラで編曲を担当する他、音楽之友社の雑誌、教育音楽に作曲と編曲を連載しており、その多くがすでにCD化されている。

昭和音楽芸術学院、及び昭和音楽大学付属音楽教室講師。日本フィル協会合唱団指揮者。

主な作品として、「アルビノーニの主題による幻想曲」、オペラ「アルスメトリウム現象」、カンタータ「エマオの旅人」、混声合唱のための「倫理的一貫性に欠ける合唱曲」、女声合唱のための「練馬大根のはなし」、村野四郎氏の詩による歌曲集。

1989年以来、高崎第9合唱団のメドレー曲の編曲を行っており、団員にとっては練習の楽しみの一つになっている。