第5章 ベートーヴェンと第九に親しむ

| 高崎の第九のホームページ |

| ニュース・トピックス |

| 団員募集 |

| 練習会場 |

| コンサートへ行こう |

| 合唱団について |

| リンクと外部情報 |

| 高崎第九合唱団のあゆみ |

| 指導者のあゆみ |

| イベントスケジュール |

| 第九演奏会のあゆみ |

| メドレーのあゆみ |

| メイコンサートのあゆみ |

| 海外公演の記録 |

| チケットセンター |

| ベートーヴェンについて |

| ベートーヴェンの第九とは |

| たいむずのページ |

| 携帯サイト |

第1節 ベートーヴェン第九CDランキング

“12月は『第九』のシーズン”というお国柄だけあって、わが国では実に多くの『第九』のCDが発売されています。その中には、聴き手を高揚させ、熱くさせないではおかない優秀盤がいくつも含まれていますが、とりわけの名盤という3枚を紹介します。

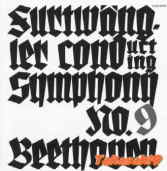

・フルトヴェングラー/バイロイト祝祭管弦楽団、同合唱団ほか

シュバルツコップ(S) ヘンゲン(A) ホップ(T) エーデルマン(Bs) (1951年)EMI

・カラヤン/ベルリン・フィル、ウィーン楽友協会合唱団

ペリー(S) バルツアー(A) コール(T) ダム(Bs-Br) (1983年)EMI

・バーンスタイン/ウィーン・フィル、ウィーン国立歌劇場合唱団、

ジョーンズ(S) シュバルツ(A) コロ(T) モル(Bs)(1979年)

フルトヴェングラー/バイロイト祝祭管弦楽団、同合唱団ほか(1951年)

1951年戦後初のバイロイト音楽祭でライヴ録音された歴史的演奏である。

LPの最初の時期に2枚組のモノラル録音盤として登場したが、その神がかり的ともいうべき壮絶な演奏で、単に第九の名演盤を越えて全クラシックLP中屈指の名盤と称される逸品である。人間がまだロマンと精神とを信じていた時代の最後の巨匠、フルトヴェングラーは、この演奏に象徴されるように、聴衆を前にしたコンサートでこそ真価を120%噴出させる人であった。聴衆がおらず録音技師と対話するだけのスタジオ録音は、必ずしも本意ではなかったらしい。

多くの人々が独唱・合唱・オーケストラとして参加している演奏会ともなれば、どんなに注意を集中しようが所詮は人間のやること、傷のない演奏なんてあり得ない。しかもこれは演奏会のライヴ。スタジオ録音に比べ録音条件がずっと劣る上に、やり直しができない。にもかかわらず、演奏全体としての包容力の大きさ、ここに表出されているものの深さという点で、他を引き離しているのがこのフルトヴェングラー盤に他ならない。

これを聴いていると、「人は皆それぞれの愁いに耐えて生きてゆかなければならぬのだ」とベートーヴェンが語りかけてくるような思いに駆られる。ドイツの敗戦により、一時期演奏活動を禁止されていたフルトヴェングラーにとって、ベートーヴェンのこうした思いは、そのまま彼自身の痛切な思いでもあったろう。その思いが音を通し、はては言葉を通して聴き手に伝わってきて、聴き手の気持ちを熱くさせる。愁いに耐えつつ生きてゆこうとする人が真の“友”を求めて発する叫びーそれがここにはある。

カラヤン/ベルリン・フィル、ウィーン楽友協会合唱団

CDの録音時間は、カラヤンが「ベートーヴェンの『第九』を1枚に収録できる時間で」と注文したことから決定したのだとか。となると、1983年録音のこの3度目にして初のデジタル録音による第9番は、まさにCD時代を呼んだ一枚ということになる。前に挙げたフルトヴェングラー盤と比べてカラヤンはベートーヴェンの交響曲から汗くさい人間味や英雄主義の内容を洗い落とし、ダイナミックスの角を取り、響きを洗練させ、いかにも流麗な音楽に変えてしまった。

彼の演奏の特徴は弱音の重視といってよいだろう。と同時に、その録音は弱音が織りなす音楽のテクスチュアを細やかに捉えながらも、決して細部偏重に陥ることなく、広々とした空間性の中で細部と全体の響きがとても見事なバランスを保っている。

またご存じのように、カラヤンはレコードというメディアに大変熱心で、ホルストの『惑星』とかR・シュトラウスの『アルプス交響曲』などを録音しているデジタル最初期に、ショスタコーヴィチの交響曲第10番やプッチーニの『トゥーランドット』あるいはワグナーの『パルジファル』など不思議な曲を録音しているのだが、これがなかなか未来的なサウンドで美しい。ぜひご一聴を。同じ時期にレーザー・ディスクという新映像メディアも登場していて、こちらも早速ベートーヴェンの交響曲全集を始めとする多くの録画・録音を残している。まさにメディアの申し子カラヤンの名に恥じない速攻ぶりである。

![]()