第2章 ベートーヴェンの生涯

| 高崎の第九のホームページ |

| ニュース・トピックス |

| 団員募集 |

| 練習会場 |

| コンサートへ行こう |

| 合唱団について |

| リンクと外部情報 |

| 高崎第九合唱団のあゆみ |

| 指導者のあゆみ |

| イベントスケジュール |

| 第九演奏会のあゆみ |

| メドレーのあゆみ |

| メイコンサートのあゆみ |

| 海外公演の記録 |

| チケットセンター |

| ベートーヴェンについて |

| ベートーヴェンの第九とは |

| たいむずのページ |

| 携帯サイト |

第1節 誕生から幼少期

ケルン選帝侯 マクシミリアン・フランツ

1770年12月16日、ベートーヴェンはドイツのライン河畔の小さな町ボンで生まれる。17日に聖レミギウス教会で洗礼を受ける。当時のボンは、ケルン・カトリック大聖堂の大司教兼選帝侯(中世のドイツで高い位の貴族)の政庁所在地であった。18世紀になってからの3代の選帝侯は富国強兵策をとらずに文化、教育政策に力を入れ、周辺諸国の文化を導入し両国に敵意を抱かせないようにした。当時の人口は1万人未満だが、例外的に高い文化水準を持っていた。ベートーヴェンの時代に活躍し、関係の深い選帝侯マクシミリアン・フランツは、オーストリア女帝マリア・テレージアの末子で、時のオーストリア皇帝ヨーゼフ2世の弟であり、フランス国王妃マリー・アントワネットの兄でもある。

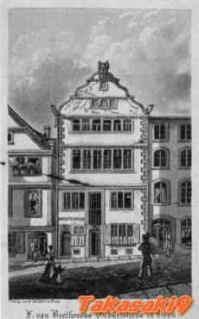

『ボンにあるベートーヴェンの生家』

C.ロールドルフ画(ウィーン楽友協会所蔵)

ベートーヴェンの父は宮廷テナー歌手であったヨハン、母は召使い階級のマリア・マグダレーナ。祖父ルートヴィッヒはベルギーのアントワープ生まれで、選帝侯の宮廷楽団の楽士長であった。

父はとても几帳面な性格で責任感も強く、歌もピアノも正確な音楽家ではあったが、楽士長の七光りでやっと地位を得ているという負い目から、時折、酒に溺れる気弱な男だった。父は息子の教育には異常に熱心で、まだ椅子に立ったままでしかピアノのキーに触れられない4歳のベートーヴェンに、まるで大人に教えるように厳しく指導したため、その度にベートーヴェンは泣きながらピアノを叩いては、恨めしげに父の顔を睨むのだった。

ベートーヴェンが7歳になると、両親は彼をノイガッセの街にある小学校に入れた。当時は中流家庭でも小学校に行かせることはまれであったが、学校の近くに引っ越してまで学んでほしいという両親の気持ちとは裏腹に、彼は授業をさぼっては、マルクトプラッツ(ボン市庁舎前の広場。ベートーヴェン一家はこの近くに住んでいた)の噴水の前でぼんやりしていることが多かった。ベートーヴェンはちっともおもしろくなかった。音楽そのものがつまらないのではなく、父に押しつけられ、規律正しく型にはめられることが退屈で仕方がなかったのである。父はそんな息子にテーブルを叩いては叱りつけ、楽譜どおり正確にピアノを弾くよう強く指導し、夕食抜きで一晩中弾き続けさせることもまれではなかった。

モーツァルトの父レオポルドほど教養も愛情もなかった父ヨハンが、どのように教え、何を教材に使ったかは不明であるが、祖父の存在なしでは音楽界にいられないのだから、息子にもう一人の自分を見出し、期待を寄せるのは当然なことであったろう。しかし、勤勉実直で規律保守が人間の最低条件と考えていたヨハンもまた例外ではなく、中世の封建社会でしか生きられない、貴族のお抱(かか)え演奏家の一人に過ぎなかったのである。

その後ヨハンは神童モーツァルトのように息子を社交界へデビューさせようと、必死に宮廷中を駆け回り、そして1778年3月26日、ケルン市のシュテルネンガッセ・コンサートホールでの演奏会にこぎつけ、ベートーヴェンは華やかなデビューを飾る。人々は初めから終わりまで暗譜のまま、激しく正確にピアノを弾く小柄で色の浅黒い子供に、神童という褒め言葉を添えて拍手をした。

クリスチャン・ゴットロープ・ネーフェ(1748-1798)

そして10歳からは、作曲の勉強を本格的に開始するため、新しく宮廷オルガニストに就任したばかりの若干31歳のネーフェに入門。このネーフェが、ベートーヴェンの後の偉大な作曲活動に大きな影響を与え、音楽家としての基礎を築いたその人と言っても過言ではないだろう。ネーフェはベートーヴェンの弾くピアノの音が全く死んでしまっているのに驚き、曲作りについて、まず彼に心の中に井戸を持つようやさしく教えた。

「じっと目をつむって、井戸を思うのだ。静かな野原の真ん中にある井戸だ。君はその脇に寄りかかって、じっと中を覗くのだ。毎日それを思うのだよ。そうするとね、やがてそこから想像がわきだしてくるのだ。他の作曲家の音楽などを聞くのではなく、街へ出て、風の音や小鳥のさえずり、木々のざわめきをよく聞くのだよ。」

ベートーヴェンは、おおらかなネーフェの人柄にすっかり魅了され、彼の仕事のない日は毎日レッスンを受け、和音の学習、楽譜の書き方から楽式に至るまでを着実に学んでいった。ネーフェはさらに、対位法と通奏低音を教授し始めるだけでなく、自ら所有するドイツ、フランス、イタリア音楽の楽譜を彼に貸し与え、多彩な音楽への興味をかきたて、特に大バッハ(1685-1750)とエマヌエル・バッハ(1714-1788)の教材を多く用いた。これは当時においては非常に画期的なことで、つまり、当時のバッハはまだ一部の理解者だけが知る存在に過ぎなかったのである。

そのことからも、ベートーヴェンがバッハの音楽をいかに詳細に作品分析したかがうかがえるが、そのほか鍵盤作品を室内楽に編曲する試みも行っており、それは後のあのそびえたつようなフーガとなって結実するのである。ネーフェはまた自分の不在や多忙の折り、ベートーヴェンに代役を任せて実戦経験を積ませ、音楽雑誌に彼のことを推薦し、その才能を讃えたりしたおかげで、ベートーヴェンは宮廷第ニのオルガニストの地位に就任したのであった。

そのころ父ヨハンは自分の声の衰えを決定的に感じ、酒を飲む回数が増え、給料もそれで消えていくようになっていた。そのため家賃やパンの支払いがたまり、母はやつれ、弟は黙ってパンを盗んでくるような状況になっていた。楽士長は既に他の人に代わっていたため七光りも通用せず、一家の収入は益々ベートーヴェンの一肩に重くのしかかるようになっていったのだった。

そんな彼に、ネーフェは、

「世界中にはもっと飢えや病気で苦しんでいる人たちが大勢いるのだよ。君はただ音符をいじるだけのつまらない音楽家になってはいけない。世界には、そこに住む人間の数だけ悲しみがあるのだ。本当に優れた音楽というのは、ただ宮廷の貴族なんかを楽しませるのではなく、そういう人たちの悲しみをいやすものでなければいけないのだよ。」

と熱っぽく語っては励まし、ベートーヴェンの内に秘めた未知なる才能を既に見出していたのである。

働きながら学べる体制を作ってくれたネーフェの暖かい配慮に対して、後にベートーヴェンは、「将来自分が偉くなるようなことがあるとすれば、それは全く先生のおかげです。」と述べているが、実際彼の生涯を通じてこのような師は、ネーフェひとりのみであった。

1782年、ベートーヴェン11歳、初の出版作品となる《ドレスラーの行進曲による9つの変奏曲》WoO63を発表。

![]()