第2章 ベートーヴェンの生涯

| 高崎の第九のホームページ |

| ニュース・トピックス |

| 団員募集 |

| 練習会場 |

| コンサートへ行こう |

| 合唱団について |

| リンクと外部情報 |

| 高崎第九合唱団のあゆみ |

| 指導者のあゆみ |

| イベントスケジュール |

| 第九演奏会のあゆみ |

| メドレーのあゆみ |

| メイコンサートのあゆみ |

| 海外公演の記録 |

| チケットセンター |

| ベートーヴェンについて |

| ベートーヴェンの第九とは |

| たいむずのページ |

| 携帯サイト |

第14節 交響曲第9番ニ短調

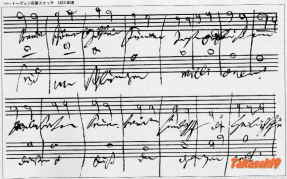

歌詞とともに書かれた第2主題のメモ。音符こそ2分の2拍子の形で書かれているが、上の段は高音部、下の段は低音部と見れば、二重フーガの冒頭あるいは第671小節のところと一致することは間違いない。

作曲の実質的な仕事が開始されたのはこの頃であるが、予備となる仕事はかなり前から進められていた。この点に関してロマン・ロランは、交響曲第9番は以下のような4つの源流の合流点であると述べている。

- 1812年にニ短調交響曲を作曲したいという意図があったこと。

- 1818年に交響曲に声楽を入れようという計画があったこと。

- 青年時代からシラーの『歓喜への頌歌』による歌曲を書こうという固定観念があったこと。

- 終楽章の有名な主題旋律が、青年時代から様々な形であらかじめ作られてきたこと。

の以上である。

このような合流の結果出来た交響曲第9番は、音楽の基本的スタイルについては中期を踏襲しつつ、多くの新しい考え方を提示する作品となった。特に重要なポイントを挙げてみよう。

- まず、交響曲の中に声楽を導入したこと。この先例を受けて、メンデルスゾーンやリスト、マーラーにより声楽を取り入れた交響曲が作られるようになった。また、ワグナーはこうした考えの中に彼の説く「未来の音楽」の実際的可能性を見出し、彼自身の音楽を作り出した。

- 次に、主題形成の新しい手法が指摘された。第1楽章は第3音を欠いた属和音の持続の上に、あたかも導入部のように開始されるが、これはすでに第1主題の生成のプロセスとなっている。それまでの主題は最初から明確な〈形態〉をもって登場したが、交響曲第9番とともに〈生成〉としての主題が現れたといってよいだろう。そしてこのような作法はブルックナーの交響曲などに大きな影響を与えることになる。

- この曲では最後の楽章で、それまでの3つの主題が回想されているが、それだけでなく、分析的に見ると楽章間の主題的関連が明確に作り出されていることがわかる。こうした考え方は早速シューマンの作品などに応用され、ロマン派音楽の主要な構造原理の一つとなった。

このような意味で、交響曲第9番は「合流」であるとともに、音楽史の新しい流れの一つになったということができよう。

ボン在住時代の1793年に歓喜の主題の作曲を企てるが、当時親しんでいたフランスのオペラコミックに由来しているというところがいかにもベートーヴェンらしい。1794-95年歌曲「相愛」、1803年歌曲「友情の喜びに」、1804年歌劇「フィデリオ(レオノーレ)」、1808年「合唱幻想曲」、1810年歌曲「絵を描いた薄絹で」、1819年歌曲「婚礼の歌」、1822年歌曲「盟約の歌」に歓喜の主題が受け継がれている。

こうした約30年にも及ぶ構想期間を経て、1824年3月中旬に待望の交響曲第9番「ニ短調」が完成する。実際に本格的かつ継続的な作曲が行われたのは、『ミサ・ソレムニス』がほぼ完成に近づいた1822年遅くになってからであったと推定されているが、作曲の中心は1823年であり、全曲の完成に要した時間はほぼ1年半ほどであったことになる。しかもシラーの頌詩『歓喜に寄す』の終楽章決定は、完成の約半年ほど前であったと考えられるのである。

第1楽章は1823年5月から7月に、第2楽章は1823年7月から8月に、第3楽章は1823年9月から10月に、そして第4楽章が1823年10月から1824年3月に書いていたとされる。

初演奏会場と初演日、そしてソリスト陣や大オーケストラと合唱などについての準備は、1824年の年頭から始まっていた。一時はベルリン初演などのベートーヴェンの希望なども出て、ウィーンの音楽愛好家たちをあわてさせる経緯もあったが、ウィーン上演を求める長大な請願書がベートーヴェンを動かし、1824年5月7日にウィーン市ケルントナートーア劇場(宮廷劇場)で初演されることになったのである。満員の聴衆を集め、熱狂的な支持の中での演奏会は、前半を「献堂式」序曲と『ミサ・ソレムニス』の3章、後半が『第九』というプログラムであった。

曲目1:序曲 「献堂式」作品124

曲目2:三つの大讃歌 「ミサ・ソレムニス」作品123の「キリエ」「クレド」「アニュスディ」

曲目3:大交響曲「第9交響曲二短調」作品125

総指揮:ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン /総指揮楽長:ウムラウフ

/ソリスト:ゾンターク(S)、ウンガー(A)、ハインツィンガー(T)、ザイベルト(B)

/合唱:ウィーン楽友協会 /管弦楽指導:シュパンツィク

自ら指揮棒を振ったベートーヴェンの耳は、既に全く音を感じることができなくなっていたため、客席からの割れるような拍手に気付かず、客席に背を向けたままであったという話はあまりにも有名である。多数の聴衆が泣き出しそして5度の拍手を止めさせるため警官が入ったとも伝えられている。もはや今までのように苦難に押しつぶされそうな彼ではなく、自ら勝利を勝ち取った勝者の姿がそこにあった。しかし、彼は演奏会後に感動で気絶してしまう。シントラーの家まで運ばれた彼は、着の身着のまま次ぐ日の昼過ぎまで眠ってしまった。

この曲の有名な「歓喜頌歌」が演奏されるのは、70分にもわたるこの曲のほんの一部(最後の20分)である。それまでの曲は「歓喜頌歌」が現れるための導入部に過ぎないと考えるようでは、あまりに悲しかろう。

ベートーヴェンは、『第九』初演直後にも「第4楽章を楽器のみのものに取り替え、合唱付のものは次に回そう」と語ったと言われている。色々と含みが感じられる言葉であるが、ベートーヴェン自身もこの曲をイギリスへ持参する約束の2曲の交響曲として、再構築の可能性を考えていたのではないだろうかとも解釈できる。実際この曲は、奇抜な第4楽章の影に隠れて、前半の3つの楽章が目立たなくなってしまっているが、特に第1楽章や第2楽章は、古典的な交響曲として比類ないほどに高い完成度を持っている。

ベートーヴェンにもう一度この曲をいじるだけの時間があったら、純粋な器楽の交響曲とオーケストラと合唱による壮大なロマン的交響曲(いわゆる第9番と第10番のセットの交響曲として)の二つに作り替えていたのかもしれない。

ケルントナートーア劇場 作者不詳

「第九」が初演された劇場(ウィーン市立歴史博物館所蔵)

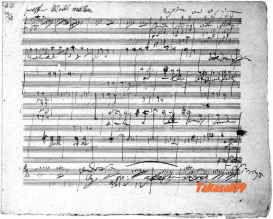

第4楽章のための自筆草稿(スケッチ帳Landsberg8/2より) 1823.5~1824.6

![]()