朝の散歩で市内を散策しました。 朝の散歩で市内を散策しました。雨も上がり、しっとりとした日曜の朝。 ポーランド国民のほとんどが敬虔なカトリック教徒、 ほとんどの商店は土曜日午後4時に閉店し、日曜は営業しない。日曜は教会のミサに向かうため、街ごとお休み。 市内各所の教会のミサも、 早朝から夕刻までほぼ1時間ごとに行なわれ、 市民すべてが参加できるようです。 右の写真のバスターミナルもお休み状態。 | |

7:45 朝食(1~6班) 8:50 ホテル出発 9:00 石炭博物館  |

ステンドガラスの部屋にてザブジェ市長ローマン・ウルバンティック氏から歓待の挨拶をいただきました。市長選を控えた多忙な時期のため約15分程度。

通訳は私たちのガイドのリチャードです 【市長の挨拶】 |

9:00 市内観光  ↑駅前通り。左の赤い建物が中央郵便局。右奥がザブジェ駅。 | <バスより車窓観光> 演奏会場であるアン教会に面した通りは「5月3日通り」。5月3日が憲法記念日であることからつけられました。

石炭工業が盛んな時期、労働者と資本家の住まいは通りを隔てて分かれており、今も街並みに面影が残る所があります。 赤や黄色で窓枠が塗られている家は19~20世紀に建てられたこの地方独特の建物です。

ただ1つ残るコークス工場を車中より見学しました。計画的な都市づくりが遅れているため、狭い道路も多かったです。途中、橋の下をくぐる時、バスのタイヤの空気圧を下げて車体全体を低くして通りました。珍しい体験でした。車中で頭を下げた人も。 |

| ♪こんなことがありました | 2階建てバスなど通りそうもない旧坑夫の住宅街で、2階の窓から外を眺めていたポーランドの女性。バスが通った途端、2階建てバスにも驚いたけどそのバスに乗っているたくさんの東洋人にびっくりしたのでしょう、「ちょっと~、来てごらんなさいよ!」と家の中の人に向かって慌てて手招きしていたそうです。 |

2班に分かれる ①ショッピング班19人 ②ミサ班80人に分かれる。 |

特に拍手をするわけでもなく、厳かなミサの一幕に完全に取り込んでいただけたことがなおさらうれしかった。 |

| |

聖アン・ローマカトリック教会 ミサ賛美歌の独唱1 Ave Maria アヴェ・マリア 2 Panis angelicus 天使の糧(César Frank:フランク) 3 Ludate pueri Dominum/下僕らよ神を讃美せよ より | |

12:45 ミサ終了 13:15 ホテルへ | 雨が降ったりやんだり…。演奏会にお客様来てくれるかしら?ちょっと心配です。 この日はホテルと教会の間を何回も行ったり来たりです。 |

14:50 ロビー集合 15:30 教会着 |

この経歴は演奏会の地として彼らが立候補するために、重要な鍵となった。 |

17:30 ホテルへ 18:30 再び教会へ | 衣装に着替えます。レセプションで渡すお土産、カメラを忘れないでね! 教会の敷地内は車がいっぱい。こんなに早くからお客さんが入ってくれたのかと思ったら、まだ最終ミサが終わっていないとの事。バスもなかなか前に動きません。 予想を越えるお客様!教会がたくさんの人で埋め尽くされています。1200席は完全に埋まり、一階二階の通路・回廊に立ち見も!途中で座ることなく2時間立ったままの観客も多く、みんな熱心に聴いてくださいました。 |

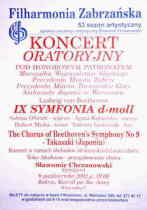

←第九演奏会の入場券(招待状)と第九演奏会のポスター→ ←第九演奏会の入場券(招待状)と第九演奏会のポスター→ | |

世界平和を願う「日ポ第九合同演奏会」会場:ザブジェ市・聖アン・ローマカトリック教会 1.ガウデ・マーテル(Gaude Mater) / 2.さくらさくら / 3.赤とんぼ 〈15分休憩〉 4.交響曲第9番ニ短調op.125 (L.v.Beethoven)」 指揮:スワボミール・フジャノフスキー <ソリスト> | |

【第一部】 ♪ガウデ・マーテル |  座っていた人達も帽子を脱ぎ、一斉に起立。 座っていた人達も帽子を脱ぎ、一斉に起立。ポーランドの人は国歌のように大切にしている曲だと聴いていたので納得。 そして、その光景を見ただけで、涙が…。敬意を表し、歌わねばと言う気持ちが体中に湧き起こりました |

| ♪さくらさくら ♪赤とんぼ |  美しい日本の花を、歌と日舞を通し、感じて欲しいと願い歌いました。 美しい日本の花を、歌と日舞を通し、感じて欲しいと願い歌いました。日本で歌い継がれている郷愁のハーモニーを伝えられたと思います。 |

(日本の歌が終わって、女性司会者) 「“さくらさくら”のソロは、指揮者の娘さん、赤羽その子さんでした。」とコメント、会場から拍手と歓声が湧き起こりました。 | |

第一部終了後 バスで待機 | 一旦、合唱団員はバスで待機(第九の第一・第二楽章の間、待っている場所がない為)。ICEC(旅行社)の渡辺さん、柴田さんが温かいお茶を用意してくれました。おいしかったなぁ。細かい気配りに感謝! |

第三楽章より入場。体いっぱい使ってタクトを振る指揮者に引き込まれ、心地よい緊張感の中で最後まで歌い上げました。曲が終わると一瞬の静けさののち、観客一人残らず立ち上がり賞賛の拍手を送ってくださいました。いつまでも絶えることのない拍手の嵐にジーンときました。

| |

赤羽洋子さん、高崎第九合唱団、スワボミール・フジャノフスキー氏(指揮者)、ザブジェ市オーケストラ、サビーナ・オルブリフ(ソプラノ)、アガータ・コビエルスカ(メゾソプラノ)、フーベルト・ミシュカ(テノール)、タデウシュ・レシュニチャック(バリトン) 本日の私の司会、上手く務められましたでしょうか。また皆様、本日のコンサートお楽しみいただけましたか。皆様の心に、何か残せるものがあると良いのですが。そして、特にタルノフスキー司祭様、大変ありがとうございました。 ~客席中から拍手が沸き起こりました~ | |

今回のコンサートを催してくれた市や州に対し、大変感謝致します。また、レソナンス男性合唱団の皆さんにも、厚く感謝します。高崎第九合唱団の皆さんに拍手を! ~更に大きな拍手と歓声に包まれました~ | |

♪こんなことがありました 聴きにきてくれた方の中に2名の日本人がいました。ポーランド在住の日本人で、団員の吉澤道子さんがポーランドの情報を貰う為に連絡をとっていたのです。当日、ザブジェから遠く遠く離れた街からわざわざ足を運んでくれました。 | |

21:30 レセプション <進行> ◆団長あいさつ ◆歓談・交流 <手作りお土産の協力者> |

<おみやげ紹介> ザブジェ市長へ…高崎のパンフレット、地図、浮世絵の押絵、花札、だるま

指揮者へ…タペストリー、花札、だるま オケ団員・助っ人の合唱団員へ…箸、楊枝入れ、だるま、折鶴

日本から多くのお土産を持参した。日本画の壁掛け兼風呂敷、花札、押し絵、高崎だるまなどなど。ポーランド語解説をつけたもの、箸や折り紙など実演して見せるもの、団員手作りのものも多く、それぞれ渡すことができた。 日本から多くのお土産を持参した。日本画の壁掛け兼風呂敷、花札、押し絵、高崎だるまなどなど。ポーランド語解説をつけたもの、箸や折り紙など実演して見せるもの、団員手作りのものも多く、それぞれ渡すことができた。ポーランド民族衣装としても紹介されるシレジア地方の民族衣装。 軽快な歌と踊りは、同じシレジアに属するチェコやドイツでも見受けられた。(チェコは95年に、ドイツは89年と98年に海外公演で訪れた) |

【コメント】お茶の先生の一人、茂木十三子さんより 日本文化にも少し触れていただきたく、お茶席を設け、若手の加代ちゃん、美嘉ちゃんにお点前をしていただき、お茶の先生をしていらっしゃる鳥屋さんと水屋のお手伝いをさせていただきました。

それから次々とポーランドのお客様で水屋は大忙しのてんてこまい。私も30年ぶりに出稽古を思い出して満足でした。最後にいくつか用意した茶器を記念に差し上げてきましたが、その方達、今頃眺めて楽しんでいらっしゃるでしょうか。ポーランドの野の花を挿し、楽しんでおられますか。楽しかった。ポーランドの地に思いは馳せます。  今回、茶道を披露するにあたり、元団員で陶芸家の松本茂晴さんがたくさんのお茶碗を寄付してくださいました。茶道を3人がかりでお菓子から茶器まで準備。最後は茶器までプレゼントした。 | |

【コメント】須藤瑞子さん、菊池道子さんより

| |

日本で歌われている童謡「森へ行きましょう」をポーランド語で覚えた効果は絶大でした。今まで見ることすらあまりなかったであろう東洋人が、ポーランド語で愛唱歌を歌うのだから、その盛り上がりは大きいです。 いろいろな歌を歌っているうちに、誰が声をかけたわけでもないのに、人々が次第に手を取り合っていき、小さな輪ができ、いくつもの輪になり、重なりあって大きな輪が二重にも三重にも膨れ上がっていきました。

| |

| |

【団員コメント】 ★「荒城の月」にちなんで金色の草履と「雁」の模様の青い袴姿で登場した海老原洋子さん。美しかった…。(でも、レセプションでは男子学生達が「さくらさくらの着物の方がいいよ。どうしてあっちじゃないんだ?」と言っていたそうです。) ★帰りの一号車のバス。ホテルと同じ方面に帰宅する現地の合唱団員を乗せました。うれしそうにもらった箸を取り出し、持ち方を確認していました。近くにいた吉澤さんは持ち方を説明し、富山さんがポーランド語で通訳。「難しいな」と言いながら、一生懸命持ち方を教わっていました。 | |

| 高崎の第九のホームページ |

| ニュース・トピックス |

| 団員募集 |

| 練習会場 |

| コンサートへ行こう |

| 合唱団について |

| リンクと外部情報 |

| 高崎第九合唱団のあゆみ |

| 指導者のあゆみ |

| イベントスケジュール |

| 第九演奏会のあゆみ |

| メドレーのあゆみ |

| メイコンサートのあゆみ |

| 海外公演の記録 |

| チケットセンター |

| ベートーヴェンについて |

| ベートーヴェンの第九とは |

| たいむずのページ |

| 携帯サイト |

2002.10.6Sun

言葉も人種も意識せずに、お互いの文化を楽しむことができた時間でした。市長も多忙な時間を割き、この東洋からの文化団体にダンスや歌で最後までお付き合いいただきました。

言葉も人種も意識せずに、お互いの文化を楽しむことができた時間でした。市長も多忙な時間を割き、この東洋からの文化団体にダンスや歌で最後までお付き合いいただきました。